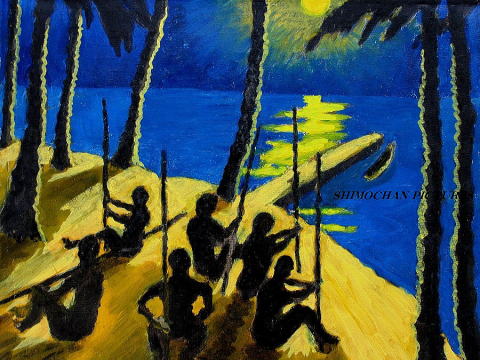

櫻岡上層を襲う米兵と連れの黒人たち

14 敵の小型機4機と魚雷艇4隻が急襲

黒牛を捕らえようと取り囲むが密林の中へ消える

私ほか5名は短艇の護衛と出帆準備を命じられる

敵魚雷艇の急襲に寄り咄嗟に突堤を走り密林に飛び込む

南京袋の切れ端で靴代わりに司令の足に結ぶ

13 連絡用の短艇を護る

第四駆逐艦隊杉浦司令の陣取る赤い屋根の家のある所はベララベラ島の最南端にあるが、ここの地名などは知らなかった。私はここに到着すると、桜岡連管長からアメリカ兵との遭遇事件を聞かされ、黒牛の捕獲失敗騒動を見た。続いて、私は背高の杉浦司令から命令を受けた。明朝、隣島のガノンガ島の日本軍基地に救援を求める連絡艇を出す作戦であった。海岸突堤には艇1隻と南京袋を縫い合わせた粗雑な帆が用意されていた。この艇の出帆準備と護衛を他の兵士5人とともに命令された。

艇は駆逐艦に搭載していた短艇より大きいものであった。しばらくの間陸あげされていた短艇は構造材の乾燥のため、海に進水させた後に海水が漏れ船縁までたっぷりと溜まっていた。今晩一晩の漬水で乾燥漏れが止まるかとの不安と、明朝に海水をくみ出す作業が大変な重労になると心配された。私と5名の兵士は各自で武器の竹槍(たけやり)を作り、艇近くに円陣をつくって周りの見張りを始めた。

しかし、誰かの本音か冗談か「腹が減っては戦にならないぞ」との掛け声で、預かった唯一の短剣1丁を使い交代で大きな椰子の木を切り倒した。10数個の椰子の実は大きな音を立てて地面にたたき付けられ散乱した。大量の南国特産の果実を食料として得られた。私たち6名の兵士はこれを夕食として食し、誰の腹も大きくふくれた。しかし、満腹感はあるものの力はさっぱり湧かず、体は何か濃厚な食べ物を要求していた。

第二編 太平洋戦

反対方向に進む20名余りの漂流兵の姿が遠くに見えた

11 アメリカ兵がベララベラ島に潜入

「萩風」二番連管長桜岡上層が私の所へ来て草地に座ると静かな口調で話しを始めた。今、野生の食料探しから帰ったところだが、黒人複数をつれ立ったアメリカ兵が不意に現れ、銃口を俺に向け突き付けてきた。一緒に出かけて後ろに居た佐藤に「逃げろ」と命令して、先に帰ったはずだがまだ帰っていないとのことで、アメリカ兵に殺されたのかと心配していた。

更に話しを続け、アメリカ兵は俺に銃口を向けたもののプルプル震えて打たずにいたが、連れ立った黒人の1人が鉈(なた)を振り上げ俺の頭をめがけて切りりかかってきた。俺は無意識のうちに持っていた杖棒で受け止めたが、その棒が二つに折れた。その棒で俺は奴等をたたき飛ばしそのすきに逃げて来た。食べる物も食べず衰弱したこんな体からすごい力が出るものだと、乱闘で受けたすり傷を手でなでながら語っていた。

私たちが同島東海岸を南方面に向って移動しているとき、所々で黒人男性の数人が私たちから遠く離れた位置に見かけることがあった。そして、移動する私たち日本軍漂流兵士のようすを監視しているかのような気持ちの悪い視線を感じていた。何か異変が起きそうな予感があり、私はなんとなく不気味で気がかりであった。この島の南部付近には険悪な空気が張り詰め、それを肌で感ずるものがあった。

ほとんど飲まず食わず、そして激労の1週間を過ごした漂流兵士たちは、杖をたよらなければ歩けず病人のようであった。それでも誰一人と不平や不満を言う者はなく、自分たちの置かれている状況に誰もが軍人としての自覚を持っていた。しかし、俺だけでも最後まで生き抜くぞと本能的なものがあり、軍律を離れた自分勝手な行動をする者も多かった。このような状況になると軍隊の階級よりも体力の強さであり生きる力であった。

夕やみが訪れる頃、ここ椰子林に1匹の黒牛が迷い込んで来た。漂流兵士たちの眼は一斉に輝き、舌つづみを鳴らしつばを飲み込んだ。正に腹を空かしたライオンなど獣が獲物を見つけたときの様相である。しかし、1丁の銃も持たず、漂流兵士のフラフラな体では闘牛士になれる者は1人といなかった。それでも4〜5人の者は長い棒を持って黒牛を取り囲むが、なんなく黒牛は密林に中へ姿を消した。大量の栄養源を失った漂流兵士たちの失望ははかり知れなかった。

短艇の護衛を命ぜられ、時計を持たない私たち兵士は夜空を西へ移動する月の位置を見て、およその時刻を計っていた。その月をながめながら夜明けを待つ夜は、神秘的な感動を深くしていた。駆逐艦「萩風」の出撃の夜のような眠気を感じることはなかった。やがて月は西の山陰に隠れ、東の空から白々と夜が明け始めた。私たちは短艇に乗り移り出航準備を始めた。

この短艇の所有者は、赤い屋根の家の持ち主と同じ欧米人の物と思われた。しかし、しばらくの間陸に上げてあった短艇の船材が乾燥し部材の縮みからすき間ができて、心配したとおり海水の漏れが発生した。船をこぐカイも船の進む方向を定める舵も、意図的に隠したようで何処にも見当たらなかった。適当な棒を見つけて短艇を漕いで進めるしか方法はないと思った。

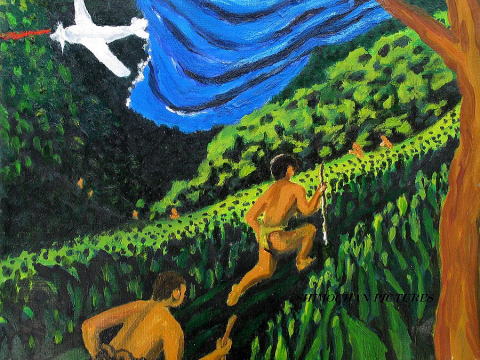

このとき1人の臆病者がいた。常識の伏せの態勢を取らず、短艇から1人で飛び出し一目散に突堤を走り出したのである。敵機はこれを発見したはずである。短艇内の戦友からは「この馬鹿野郎」とものすごい大きな怒号を浴びせたが、敵機の激しい爆音で彼の耳に入るはずもなかった。しかし、逃げるが勝ちで彼は突堤を過ぎて密林の中へ姿を消した。

間もなくして、音の異なる激しい爆音が私たちの体を響かせた。右手に見える椰子林の陰から白波をけって、4隻の魚雷艇が飛び出して現れた。アメリカ軍の魚雷艇で、そのまま真っ直ぐに進むことを祈ったが、先頭の魚雷艇から順に直角に舵を取り、こちらの方に一列縦隊になって向って来た。距離は見る間に150メートルほどにせまった。短艇内にいた5名は、咄嗟に突堤を突っ走り密林に飛び込んでいた。

私たち漂流兵は、日焼けした黒い裸体にふんどし、または南京袋の腰巻の姿であった。長い突堤を走っている間に敵魚雷艇から1発の銃撃がなかったのは、私たちを現地の住民である黒人と見間違えたと思われた。

15 放られた杉浦司令

敵機魚雷艇の急襲から逃れ密林に飛び込んだ6名中、私1人が杉浦司令のところへ戻った。赤い屋根の家は200機余りの敵機の爆音にさらされ、集中爆撃の寸前の様相を示していた。すでに漂流兵士300名の人影はなく、杉浦司令と兵士1人だけが残っていたが、この非常時に2人は南京袋の切れはしを奪い合っていた。これを見た私は2人から一挙に奪い上げると、兵士の方は私の剣幕を見て立ち去った。私はこの南京袋の切れはしを使って、靴の代用として司令の足にしっかりと結びつけていた。

このとき杉浦司令は、「お前、つかまったかと思った」と言って私を見つめていた。その杉浦司令の声は、上空の米軍の銃爆音と混じってわずかに震えて聞こえた。一秒を競いながら密林行きの準備ができた杉浦司令と私の2人は、ここから木陰を選びながら退却した。

更に増えて200機を超えると見るアメリカ軍機が、高空と超低空に別れて頭上を旋回しながら密林めがけて乱射を行った。私たちの後方からは上陸した米軍の尖兵(せんぺい:部隊の前方を進んで敵情を探り、敵の攻撃を警戒する小部隊)が追っている気配を感じた。前には1人も漂流兵士の姿は見当たらず、杉浦司令と私はあせり気味に峰地帯を急いで歩いた。

しばらく進むと、左の方向に進む20名余りの漂流兵士の姿が遠く谷間越えに見えた。それぞれ杖を突いて、裸体にふんどし、あるいは腰巻姿で、2人から3人のグループになって向かいに見える山の中腹を登っていた。向かいの山を登っている彼らは、最初に逃げる時に逃げやすい下り方向を選んだと思えた。この付近の地形は人なら首のくびれた部分に当たり、彼らの逃げたところは狭い方の頭の部分であった。上陸したアメリカ軍によって首部分から分断され、こちらの広い方へは引き返すことはできないと思われた。

杉浦司令と私はしばらくして先行の馬越艦長ほか数人に追い付き合流した。皆は密林の難所に突き当たって進めず、思案中のところであった。ここで合流した私たちは、先に反対方向へ逃げて行った漂流兵士の話題になり、「あの連中は、もう帰れないぞ」と言って彼らを案じた。馬越艦長の腕巻き磁石によって進路の方向を確認すると、杉浦司令を中心にして数人の一行は再び歩き始めた。

第五章 ベララベラ島に泳着して−3

[無断転用転載禁止]

16 戻れぬ漂流兵士たち

夕暮れを迎えて木陰はすっかり暗くなり、そこから黒人を引き連れたアメリカ兵が襲撃をして来るのではないとの不安な気配である。しかし、しばらくすると正面から満月の月が昇って来て、南国の土地を静かに明るく照らしきれいな夜景が浮かび上がり、私たちを安心させ慰めてくれた。

遠くの海上には、敵見方不明の機関砲弾痕が噴水のように吹き上げる様子が見られた。お盆などに行われる花火大会を思わせる光景であった。満月の月は海上を明るく照らし、今は和やかで、南国独特の夜景は私たちを心から十分に慰めてくれた。ここの地名はビロアであった。

6名の兵士は短艇の満水の水を、半分に切った石油缶を使って船外にくみ出す作業を始めた。椰子の実の果汁で満腹になった兵士たちであるが、徹夜による警戒と果汁による水腹では力が出ず困難な作業になった。くみ出し作業を20分間ほど行った日の出の近い頃、突然に小型飛行機が現れ私たちの頭上を低空で旋回を始めた。それは敵のアメリカ軍機で不思議な行動すると思いながら、私たちは短艇に身を伏せた。

12 椰子林に黒牛が現れる

密林の中は、私たち日本人の想像を越える難所が多く、険しい山と深い谷が連なっているか思うと、次は人の体をまったく通さない熱帯植物の密生である。10メートルを進むのに何時間も要した場面も多かった。

総勢300名に及ぶ陸海軍混合の漂流兵士は、行動の取り易い数人のグループに別れて移動していた。誰も朝食を取らず杖をたよりながら病人の格好で密林との闘いに入った。途中、東海岸を望む地帯を移動した漂流兵士の1人が、「今、アメリカ軍艦艇70隻で大量の部隊が上陸中」と私たち一行に報告してきた。私はこれを聞いたとき、偉いことになったと思いながら杉浦司令の顔を見た。司令は無言であったが、実に複雑な表情を浮かべていた。この日は、昭和18年8月15日で、7000名の米軍が上陸していたのである。命からがらとはこのことかと思った。

腹もペコペコに減った正午頃、密林の新たな峰地帯にかかったときにレモンの大木4本を発見した。葉の緑と実の黄が調和して、見事なほどたくさんの実を付けていた。地面には落下した実が積み重なって山をなしていた。この豊富な果実が実った果樹に私たちは圧倒され、しばらくはぼう然としてながめていた。食料を得た安堵感が生まれ、今度は、何日分も食い溜めしておこうと欲張った。落下していた黄色で甘そうなものを手に取り大口を開けて食べかけると、酸っぱく飛び上がるほどの強い酸味を感じた。甘みなどはまったくなく失望した。しかし、生き抜くためにと、目をつぶって我慢をしながら何個も口に入れた。この様子は杉浦司令を始め一行の者は同様であり、これでも今日1日の食料源となった。

激しい銃撃音に追われ、苦難の続く密林を休憩することもなく突き抜け、西海岸に到着した頃にはすでに夕やみになっていた。運よく1軒の土間小屋を発見して今晩の宿が決まった。この頃は上空の敵機は消えて、静かな浜辺の夕やみとなっていた。周辺に他の漂流兵の姿はなく、杉浦司令への300名の漂流兵士からの何らの報告もなかった。ベララベラ島の密林は広かった。